システム基盤 AtlasBase®

豊富なノウハウと実績を活用し、高品質なシステム構築を実現

変化の激しいビジネス環境を勝ち抜くためには、信頼性の高いシステムを速やかに構築・稼働させることが必要です。このような環境の中、多種多様なお客さまの業務を支える情報システムは、新技術や様々なプロダクト、高度で複雑なシステム要素を用途に応じて適切に、且つ迅速に組み合わせて構築することが求められます。

BIPROGYグループは、豊富なシステム構築経験で培ってきた独自のノウハウや実績を「AtlasBase」として体系化・標準化することでこれらの課題を解決し、より高品質なシステム構築を実現しています。

コンセプト

AtlasBaseは、システム構築の知見を集約したコンピテンスセンターによる強力なサポート体制のもと、優れたアプリケーション開発を実現するプロダクト/最適なシステム基盤構築を支援するサービスを提供し、高品質なシステム構築を実現します。

プロダクト

優れたアプリケーション開発を実現するプロダクト

AtlasBaseは、「高品質」・「高生産性」・「優れた保守性」をコンセプトとしたアプリケーション開発標準MIDMOST® for .NET Maris®、MIDMOST for Java EE Maia®を提供します。

また、Java や.NET framework、スマートデバイスアプリなどに利用できるDevOpsを実現するアプリケーションの開発環境 CDSuiteを提供します。

これら製品は、プロセスとドキュメントを規定した開発標準と、円滑なアプリケーション開発/運用・保守を支える開発環境、実行フレームワークの機能を提供します。

これらを活用して、高品質で保守性に優れたアプリケーションを迅速に開発することができます。

.NETアプリケーション開発標準 MIDMOST for .NET Maris

Javaアプリケーション開発標準 MIDMOST for Java EE Maia

Java/.NETアプリケーション 開発環境 CDSuite

サービス

最適なシステム基盤構築を支援するサービス

AtlasBaseは、お客さまにとって最適なシステム基盤構築をサポートします。

数多くのシステム構築経験で蓄積した多くのノウハウを利用して、最適なシステム基盤の設計・構築を支援するインフラストラクチャ構築サービス、システム基盤の統合化/共有化/標準化によるコスト削減を支援するIT基盤最適化サービス、アプリケーション開発標準を有効に活用するための適用支援など、お客さまのシステムの現状分析からシステム構築・運用にいたる各フェーズで幅広くサービスをご用意して、お客さまのシステム構築を包括的にサポートします。

コンピテンスセンター

強力なバックアップ体制のコンピテンスセンター

コンピテンスセンターは、アプリケーション開発標準を提供するJavaアーキテクト/.NETアーキテクト、およびインフラストラクチャ構築における設計・構築を行うシステム基盤アーキテクト/データベーススペシャリストを中心とした人材で構成されており、実践的な開発標準および検証情報と技術情報を継続的に蓄積・改良しています。

コンピテンスセンターは、AtlasBase適用に関する実践的なノウハウを提供し、システム開発を強力にバックアップします。

また、システム開発現場で起こるさまざまな課題を解決するため、開発プロジェクトに対してヘルプデスクや支援メニューを通じた技術支援を提供します。

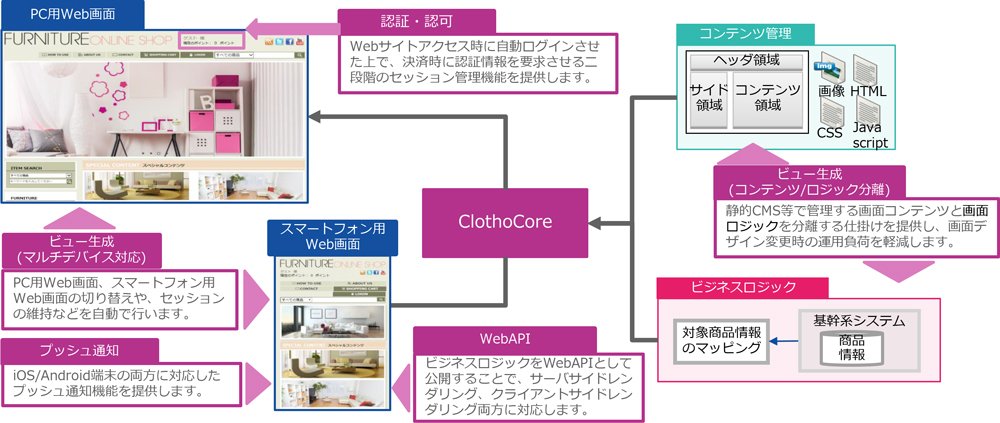

ClothoCore(クロトコア)は、MIDMOST® for Java EE Maia®へフロントシステムに必要な機能を追加したフレームワークです。マイクロサービスに対応したアーキテクチャを採用し、変更に強く柔軟性が高いアプリケーション開発をサポートします。また、モバイル端末(スマートフォン、タブレットなど)対応時に必要となるマルチデバイス対応機能や、コンシューマ向けWebサイトで要求される認証機能など、フロント向け開発で必要となる機能を提供します。

提供機能の概念図

主な特徴

-

コンテンツとロジックの分離画面コンテンツ(HTML)と画面ロジック(Java)を分離する仕組みを提供します。これによりデザイナーとプログラマの分業や、静的CMSによるコンテンツの管理が容易になり、開発効率の向上および運用管理負荷軽減が期待できます。

-

シンプルなアーキテクチャマイクロサービスの開発・運用に適したシンプルなアーキテクチャを提供します。独自の設計手法を用いることで、シンプルで疎結合なアーキテクチャとなり、変更に強く柔軟性の高いアプリケーションを実現できます。また、ビジネスロジックを簡単にWebAPIとして公開することができるため、最適なデバイスやフロントエンド実装技術を選択して、ビジネスの拡大に応じたチャネル追加や機能追加に柔軟に対応することができます。

-

高いスケーラビリティスケーラブルなWebアプリケーション開発をサポートします。サーバが保持しておく状態は、スケールアウトが容易なデータストアに情報を保持するため、チャネル拡大にともなうリクエスト増加にも柔軟に対応することができます。

提供機能一覧

| 機能名 | 機能内容 |

|---|---|

| 認証・認可 | 2段階のセッションの認証状態(シャロー/ディープ)によってアクセス可能なページを制御する機能 |

| 要求認証レベルに応じた認可チェック機能 | |

| ビュー生成 | デバイス毎にビューを自動選択するマルチデバイス対応機能 |

| 画面コンテンツと画面ロジックの分離機能 | |

| プッシュ通知 | iOS/Android端末の両方に対応したプッシュ通知機能 |

| WebAPI | サーバサイドのビジネスロジックをWebAPIとして公開する機能 |

| リクエスト管理 | HTTPSを強制するURLへの転送機能 |

| クローラ向けに最適化された外部URLのマッピング機能 | |

| クローラ独自処理を組み込めるSEO対策機能 | |

| クロスオリジン通信許可機能 | |

| 状態管理 | 処理の一時的な中間状態をサーバ側で管理する機能。画面遷移時の値復元を簡便化。データストアは Redis/Ehcache/HttpSessionから選択可。 |

| メール | メールテンプレート管理機能、メールを介して処理を継続するためのメールセッション管理機能、メール送信機能 |

| ユーティリティ | ファイルアップロード/ダウンロード、キャッシュ機能、スケジューラ、画面共通部品、WebAPIによるサーバ間通信機能 |

| ジェネレータ | ビジネスロジックの公開WebAPIインタフェースや、状態管理処理実装を自動生成する機能 |

| API定義取得ツール | モバイルアプリ、クライアントサイドレンダリング向けに、WebAPIのインタフェース・型情報のTypeScriptを生成するツール |

動作環境

| カテゴリ | ソフトウェア |

|---|---|

| アプリケーションサーバ | JBoss® EAP |

| Oracle® Weblogic Server | |

| データベースサーバ | PostgreSQL |

| Oracle® Database | |

| データストアサーバ | Redis |

| 実行フレームワーク | MIDMOST® for Java EE Maia® |

技術情報

-

技報111号:データエンジニアリング II

-

技報99号:ソフトウェア品質保証

-

技報94号:オープンソースソフトウェア(OSS)

-

技報93号:ソフトウェアエンジニアリング

Java関連

- MIDMOST® for Java EE

-

(ZDNet Japan ホワイトペーパー 2009年1月掲載)

-

(ZDNet Japan ホワイトペーパー 2009年1月掲載)

.NET関連

-

.NET関連

-

設計・開発

-

(@IT Insider .NET フォーラム 2009年3月10日〜2009年7月掲載)

-

事例紹介

トピックス

-

2021.02.09

イベント/セミナー

DX推進に向けたローコード開発プラットフォーム活用の勘所 ~失敗から学ぶローコード活用に向けた標準化の重要性とOutSystemsの魅力を紹介~(オンデマンド配信) > link(2021年3月15日(月)~2021年3月19日(金)開催)

※お申し込みは、2021年3月12日(金)15:00まで -

2021.02.09

ニュースリリース

日本ユニシス 最小限のコーディングでDX強化を支援するローコード開発プラットフォーム「OutSystems」を販売開始

-

2015.05.12

お知らせ

MIDMOSTR for Java EE MaiaR 新バージョン(バージョン2.7)リリース

-

2015.05.12

お知らせ

MIDMOSTR for .NET MarisR 新バージョン(バージョン2.3)リリース

-

2013.06.24

お知らせ

MIDMOSTR for Java EE MaiaR 新バージョン(バージョン2.6)リリース

-

2013.04.22

お知らせ

MIDMOSTR for .NET MarisR 新バージョン(バージョン2.2)リリース

関連資料

- Windows+SQL Server 安定稼動のベストプラクティス [PDF] (1,600KB) 別ウィンドウで開く

- 『プロセス/スレッドからメモリ管理、クラスタリングまで』 (月刊DBマガジン 2010年9月掲載)

- 標準GUIツールによる監視がカギ [PDF] (1,172KB) 別ウィンドウで開く

- 『SQL Server性能問題の3大要因 システムリソース/クエリ/待機を検証』 (月刊DBマガジン 2010年7月掲載)

- MS漢字コードとUnicodeの使いこなしがカギ [PDF] (1,235KB) 別ウィンドウで開く

- 『Windows OSに依存するSQL Server文字コードの仕組み』 (月刊DBマガジン 2010年1月掲載)

- ケースバイケースで活用したい [PDF] (1,504KB) 別ウィンドウで開く

- 『PostgreSQLの搭載機能自動エンコーディング変換の使い方』 (月刊DBマガジン 2010年1月掲載)

*AtlasBase、MIDMOST、Maia、Marisは、BIPROGY株式会社の登録商標です。

*Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

*Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

*その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。